不该消失的乡村记忆 ——五埠古村辉煌远去静待明日

平整无滑的石板路,笔直幽深的石头巷,错落有序的石台磴,依山而建的石圈门,神秘的地下石屋……在孙伯马蹄山西麓,一个三面环山的地方坐落着一个明代的古村落,村子是一个石头的世界。

沿着蜿蜒的青石小道前行,一座座青石砌成的石屋石窗,石头门楼扑面而来。道路两旁的石碾、石磨、石缸、石盆、石牛槽……随处可见,她们静静地躺在那里,好像在诉说着当年的辉煌。

五百年的历尽沧桑、风吹雨侵让它们显得更加独特,更加真实也更加深沉……她就是有着“一路分两州”美谈的孙伯镇五埠岭,在现代文明的浮躁喧闹中,独守着那段渐渐远去的记忆和少有的宁静。

故事难传颂

仲春三月,草长莺飞。为寻找记忆中的乡村,我们决定到五埠岭采访。

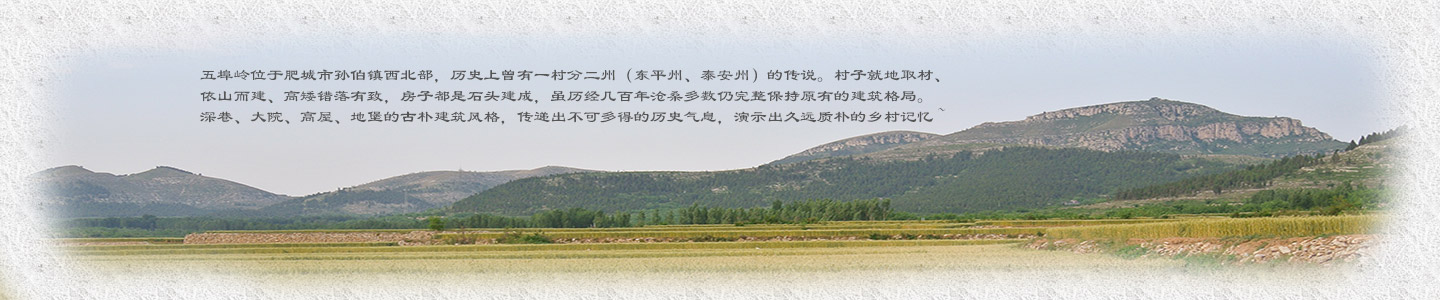

五埠岭位于孙伯镇驻地西北方向六公里处,属纯山区与东平县接壤。是孙伯镇的一个行政村,土地面积2140亩,人口800多人,劳力一半以上外出打工,村庄建筑面积0.94平方公里。

车出孙伯沿着乡村公路一路向西北登高而驶,两旁风景秀美,让人心旷神怡。半个小时的时间我们来到了五埠岭的村口。

五埠岭三面环山,朝西南方面一马平川,山上松柏戴帽,坡上核桃缠腰。村中一股细流流出,古井、古池、古庙……真是山好地更好,笔者不得不叹服古人选址建村的慧眼独到。

村里的党支部书记赵同军热情的引领我们参观这座古村,并眉飞色舞的向我们讲述着五埠岭的来历。

据《泰安县志》记载:明初这一带山区常闹贼患,民不聊生,朱元璋派驻扎在东平州的本乡大将赵恭来伐。在狼窝山一带,不幸被贼陷,死在这里。至今流传着“舍姑峪、养姑洞、杀姑顶”的传说。赵家后人见此风水不错,便将将军葬在这里。这里的路东本来有五户人家称为“五户”。后来赵家后人前来守墓,便在路西住下落户,繁衍后代。原来路东的五户归泰安州辖,后从东平来的赵氏后代是东平州人。这样“一路分两州”的故事就传开了,赵家后人是南方人,户埠不分, “埠”是停船的码头,加上他们对江南水乡想念。“五户”就变成了“五埠”。也就是一个纯山区村为什么有了一个水乡的名字的来历。五埠从此走进了历史的记忆。

民国时,这个村还是分东平、泰安两地管辖,后来也就分不清路东路西了。旁边的一位村干部给我们讲了这样一个故事:那时候穷,一般日子只吃地瓜糠菜,要吃顿“油饼”,不是来了客人就是有大事发生。这天,一个李姓小伙,不知怎的“馋虫”就上来了,他对妻子说:“明早我到东平去,给我做几个油饼路上吃。”妻子见他要出远门,赶紧和面、做馅、杆油饼。油饼做好了,他还没有起床,媳妇说,“你不是要去东平吗?天都大亮了,你怎么还不起床去呢?”他笑着说,“油饼做好了,你看看不也到东平了吗?”原来他家的床就放在东平、泰安的地界上,东头是泰安,西头是东平。他从被窝这头钻到那头,不就到东平了吗?

村干部的这个故事引来大家哈哈大笑。

“笑归笑,这些故事我们还会讲,村里的事还会有人记得。在过些年,到了我们的孙子辈,不知道还会有人讲这些故事吗?”这位村干部的话让我们进入了深深地思考中。

技术无传人

在五埠岭有些农活不会干别人不笑话,可不会玩石头可不行。就是天天围着锅头转的家庭妇女也得会起石掌钎子、善屋包里子。

一位看上去六十多岁的村民告诉我们,他家就是石匠世家,起坑子、铺盘子、打炮眼、找锲窝、起牛槽、刻大碑,不论是粗活细活全都干过。

据了解,自赵家搬来后,村越聚越大,并从东平修上来一条路,一直到五埠岭。因为常有官家来赵恭墓上坟,这道也就成了官道,这房子也就越建越讲究。从原来的乱插石,到了一寸三钻、刻花镂边、发圈出椽,这样盖出的屋美观好看,结实大方,既严丝合缝,又空气流通,既冬暖夏凉,又坚实耐用。但盖一处房子从找塘坑起石头、打料石、按地基,要花费很长时间,特别是讲究的,刻制上门坎石、窗户石、稳梁石、门枕石,那花费的可就更多了,一处好的房子要盖一两年,加上石材沉重,发圈技术要求高,搬动气力大。现在没有人再干着这样的活了,留下来的是多么珍贵啊。

“现在有钱的到下面乡镇去买楼,年轻人外出去打工,我们这些人也老了,搬不动石头了,盖石头房子想都甭想。”说着他竟流出了两行浊泪。

我们告诉他这些老古董,上级有政策要保护,要让我们的后代记住这些房子,他们笑了。“你们操心,如果真的保护起来,我们几个代表俺村的老人们给你们磕个头。”

听到这里,我们一时无语。

古村尚还在

在这古村的石板路上走着,好像又回到了过去,牛羊在大门口拴着,猪儿在街圈里懒懒的躺着,一只大公鸡在母鸡群中高傲的唱着,一群小鸡在老母鸡的看护下,在草堆旁忙着找食……

这一切是多么的和谐,好像在梦中,在记忆中,但这些并不远,因为古村尚还在。

五埠岭作为一个负责人的基层党支部,保住了这片古村落,八十年代中期,这里开始通电通路,上级媒体曾以“山区通了路,媳妇挤破门”为题进行了报道。

路通了,水通了,电通了,新村建设开始了,他们并没有盲目的胡乱拆,而是有计划有目的向大路南边迁,所以我们现在走在古村里,一切还历历在目。

一位姓徐的大爷,今年八十多岁了,他还在他大门深巷的老宅里住着。“孩子都在城里工作,前些年把我接了去,我憋得上,天天闹着回来,这不过了年我刚回来,孩子给我买了唱戏机,和几个老伙伴在大石头上坐着听听戏,多好啊,真舍不得走。”说着和几个老伙伴们笑了起来。

“这里还算保护的及时,镇文化站多次来说要保护。要不保护恐怕石头也有人往下拉。”一位妇女组长告诉我们。

走在街上,看到一片断壁残垣,没有一点生机。突然眼前一亮,“诗书达世长,忠厚传家远”、“耕读传家”、“泰山石敢当”等这些刻在石头上的家风家训到处可见,这让我们感到了一种正能量文化传承的存在。

一位六十多岁的老大娘对我们说,“俺现在在南边跟俺儿子一起住,这片宅子闲着,俺没过几天都要来看看。这是俺的家,是俺祖辈的根。俺三个孩子两个考上大学,一个在上海,一个在国外,都是在这老宅里出生的。”说起儿子她满脸的自豪。

村庄是什么?是文化,是依附人们生产、生活、习惯、情感与信仰而产生的文化,是精神的基础和载体,一个村庄即便被拆除,但这份记忆是不可能一下子被抹掉的。

好就好在五埠岭新村老村只有一路之隔,这里的非物质形态的生产生活,风俗习惯都没有隔断过。一些时代的痕迹还随处可见,语录板、主席台、蓄水池都依旧存在。五埠岭民的生活民俗、节日民俗、生产民俗、民间信仰、“一路分两州”的和睦相处都保留着原生态的韵味,就像窖藏的老酒一样越来越香越来越醇。

保护要抓紧

“如何保护开发传统古村落,是一个迫在眉睫的问题。”五埠岭赵书记告诉我们,“村里的教学点已经撤了七八年了,孩子都上镇里去上学,家里只有留守妇女和儿童了。我们村已计划向山下搬,这些老房子、老宅子还真的不好办,这么多的石头屋,拆也不好拆,只有保护起来搞旅游,但钱从哪里来,紧靠村里门都没有,只有靠上级领导来帮忙,我们举双手支持和拥护。”

说着我们来到了一片地道和石屋、石窖连着的地方,他对我们说:“你们知道这是什么吗?这就是当年藏八路军的地方,陆房战役下来的伤员一半在俺村,一半在北面一里多地的油山子和麻籽峪,在俺村藏了两个月,岈山上的汉奸队离这这么近,就没让他们听到一点风声。”

早就听说八路军后方医院在孙伯,原来五埠也是其中的一部分,我们更为这片土地有了红色而自豪,对保护这片土地、这片古村落更坚定了信心。

跟着我们的宣传委员李正勇说:“你们路子广,多给呼吁呼吁,请市内外的专家多给我们支支招,怎样开发保护都行。”他告诉我们,前不久市博物馆的专家来看过,宣传部的领导也来瞧过,我们认为以政府为主导,通过市场化运作的思路,坚持“谁投资、谁受益”的原则,多渠道筹措资金,吸引社会各界以多种投资方式,参与五埠岭的古村的保护,充分发挥历史文化遗产的旅游开发价值。

听说山东省文化工作会议召开,会议决定在全省范围内实施“乡村记忆工程”,全国“两会”也多次提到保护古村落,专家们也疾呼:中国传统古村落到了最危险的时刻。

关注古村落,让她们留下来,活下去,我们的乡愁才能牵扎,我们的记忆才能有安放之地。

采访结束,天已迈黄昏,五埠岭的广场上传来了广场舞的音乐,我们向往现代文明,但我们也在祝愿,古老村落五埠岭辉煌已经过去,明天将会怎样?

【上一条】五埠:古风悠悠六百年

【下一条】无